III.- LLega la primavera al convento

IV.- Primera visita tras el terremoto

V.- La capilla de San Odón de la Muela

VI.- San Odón. Zona de fumadores

VII.-Elecciones en San Odón de la Muela

VIII.- Los designios del Señor

os primeros intentos de bajar desde el convento al valle fueron vanos, lo que en un principio llenó de zozobra y desesperanza a sus frailes. Pasados pocos pero largos días desde el terremoto, se confirmó que la situación era en verdad difícil, pero no irremediable, ni aún desesperada.

os primeros intentos de bajar desde el convento al valle fueron vanos, lo que en un principio llenó de zozobra y desesperanza a sus frailes. Pasados pocos pero largos días desde el terremoto, se confirmó que la situación era en verdad difícil, pero no irremediable, ni aún desesperada.

Dejemos a los frailes tiempo para concluir estas arduas labores y al que escribe ocasión para seguir escarbando en archivos y crónicas y así poder continuar la narración de lo acontecido en San Odón de la Muela en 1756.

a vida seguía monótona y previsible en el cenobio. Era poco después de la amanecida y cada fraile andaba en su labor. Al silencio que recomienda la Regla de San Benito se unía el propio de lugar tan despoblado como es la ladera de la Muela de San Odón. No debe, pues, extrañarnos el pasmo del fraile al escuchar las destempladas voces que provenían de más abajo de la media luna verde donde él laboreaba arrancando las malas hierbas que competían con habas y coles. Descendiendo hasta la última de las terrazas, donde el camino se cortaba, pudo ver a tres hombres con extraña indumentaria que se hallaban en el rellano al que los monjes querían descolgar su tonel.

a vida seguía monótona y previsible en el cenobio. Era poco después de la amanecida y cada fraile andaba en su labor. Al silencio que recomienda la Regla de San Benito se unía el propio de lugar tan despoblado como es la ladera de la Muela de San Odón. No debe, pues, extrañarnos el pasmo del fraile al escuchar las destempladas voces que provenían de más abajo de la media luna verde donde él laboreaba arrancando las malas hierbas que competían con habas y coles. Descendiendo hasta la última de las terrazas, donde el camino se cortaba, pudo ver a tres hombres con extraña indumentaria que se hallaban en el rellano al que los monjes querían descolgar su tonel.

Ya en el refectorio, haciendo gala de la hospitalidad propia de nuestra orden, dando cuenta de lo mejor de la despensa y bodega del convento junto a las mojamas, huevas de mújol, sardinas y bonitos en salazón de la bahía de Cádiz que el del gancho acarreaba en una gran bolsa a su espalda, celebraron con los marinos el fin del aislamiento. Mientras, Fray Gandolfo meditaba sobre los extraños caminos del Señor para, a su vejez, acercarle el mar al claustro, al menos sus sabores y olores, que por los aromas del espliego y el tomillo cambió cuando, siendo casi un niño, llegó a la Muela desde su Vizcaya natal.

partir de ese reencuentro con el mundo, una época de inusual actividad vino a ocupar el lugar de la rutina que, hasta entonces, había gobernado la vida en el cenobio. Los zapadores y carpinteros de ribera, que con los marinos venían, consiguieron restaurar antes de la canícula los quebrantos causados por el terremoto en el sendero de acceso al convento.

partir de ese reencuentro con el mundo, una época de inusual actividad vino a ocupar el lugar de la rutina que, hasta entonces, había gobernado la vida en el cenobio. Los zapadores y carpinteros de ribera, que con los marinos venían, consiguieron restaurar antes de la canícula los quebrantos causados por el terremoto en el sendero de acceso al convento.

urante muchos años los troncos siguieron navegando hasta Sevilla y Cádiz por el río Guadalquivir, tras su botadura en el Guadalimar o en el Madera. Los pinos que hasta Cartagena viajaban, iniciando su singladura en el río Segura, más mulas que truchas vieron en su camino, pues lo menguado del caudal en no pocos tramos del recorrido dificultaba su transporte por el muelle sendero de las aguas. Arrastrados por ribazos y torrenteras, mojados ahora por los sudores de hombres, mulas y bueyes, hacían dura y larga travesía hasta los arsenales de Cartagena.

urante muchos años los troncos siguieron navegando hasta Sevilla y Cádiz por el río Guadalquivir, tras su botadura en el Guadalimar o en el Madera. Los pinos que hasta Cartagena viajaban, iniciando su singladura en el río Segura, más mulas que truchas vieron en su camino, pues lo menguado del caudal en no pocos tramos del recorrido dificultaba su transporte por el muelle sendero de las aguas. Arrastrados por ribazos y torrenteras, mojados ahora por los sudores de hombres, mulas y bueyes, hacían dura y larga travesía hasta los arsenales de Cartagena.

alos comienzos tuvo el día, aunque era fecha esperada por los monjes de San Odón con tanta alegría como impaciencia. El 10 de agosto de 1759, día de san Lorenzo, sería celebrado, como en recuerdo del santo era costumbre hacer cada año en el cenobio, asando en la parrilla un par de cabras, si éstas se dejaban atrapar.

alos comienzos tuvo el día, aunque era fecha esperada por los monjes de San Odón con tanta alegría como impaciencia. El 10 de agosto de 1759, día de san Lorenzo, sería celebrado, como en recuerdo del santo era costumbre hacer cada año en el cenobio, asando en la parrilla un par de cabras, si éstas se dejaban atrapar.

l día siguiente de que el prior pasara a mejor vida, si cabe, la mermada y dolida comunidad celebró sus honras y exequias, ceremonias ya presididas por el prior Nicasio, dando a Gandolfo cristiana sepultura con tanta tristeza como devoción. En otros cenobios, con más posibles que el nuestro, se suele disponer de un pudridero en la cripta de la iglesia, lugar en el que permanecen los cadáveres hasta que de ellos no queda más que la canina. Es entonces ésta piadosamente confinada en un sarcófago o, al menos, dispuesta para formar pared con los huesos de otros monjes que allí reposan desde hace siglos.

l día siguiente de que el prior pasara a mejor vida, si cabe, la mermada y dolida comunidad celebró sus honras y exequias, ceremonias ya presididas por el prior Nicasio, dando a Gandolfo cristiana sepultura con tanta tristeza como devoción. En otros cenobios, con más posibles que el nuestro, se suele disponer de un pudridero en la cripta de la iglesia, lugar en el que permanecen los cadáveres hasta que de ellos no queda más que la canina. Es entonces ésta piadosamente confinada en un sarcófago o, al menos, dispuesta para formar pared con los huesos de otros monjes que allí reposan desde hace siglos.

IV.- Primera visita tras el terremoto

V.- La capilla de San Odón de la Muela

VI.- San Odón. Zona de fumadores

VII.-Elecciones en San Odón de la Muela

VIII.- Los designios del Señor

las 10 horas y 16 minutos de la mañana del 1 de noviembre de 1755, día de todos los Santos y de algunos más, entre ellos San Perseverante, San Vigor de Bayeux, obispo, San Pedro del Barco y San Austremonio de Avernia, el mundo tembló. Si esos nombres, a los que de agorera forma la Iglesia dedicó tan nefasto día, no invocaban el desatamiento de fuerzas telúricas, espeluznantes maremotos y hasta los mismísimos infiernos, que venga Dios y lo vea.

Las consecuencias más conocidas de esta catástrofe natural con la que el Señor castigó los pecados del siglo se sufrieron en Lisboa, donde cien mil almas fueron arrebatadas junto con palacios, iglesias, bibliotecas y archivos.

Villas, ciudades y aldeas desde el Algarve a Salamanca sufrieron graves quebrantos, menores cuanto más alejados del mar. Toda Andalucía se resintió. No se libraron Jaén ni Albacete de sufrir derrumbes ni sus gentes de vivir grandes pavores, sorprendidas rezando en las iglesias. Desplomóse la catedral de Baza, cayó el castillo de Alcaudete y en todo el sur de España pocos altivos edificios se vieron libres de grietas y desportillos.

Para escarmiento y aviso de pecadores, referiré aquí cómo aprovechó nuestro Señor la ocasión para bajar las ínfulas a los herederos de don Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz quien, junto con su padre —Álvaro el Viejo, Capitán General de las Galeras de España—, había tenido destacada participación en la victoria de Lepanto. En premio a sus esfuerzos y desvelos recibió el marquesado de Santa Cruz, pues era Señor de las villas de Santa Cruz de Mudela, cerca de Valdepeñas, y de El Viso del Puerto, a partir de entonces Viso del Marqués. También fue nombrado por Felipe II Capitán de la Mar Océana y Almirante de la Marina, cosa poco frecuente en Ciudad Real.

Edificó el susodicho señor un palacio en su villa de El Viso, del que se ufanaba diciendo “El marqués de Santa Cruz hizo un palacio en El Viso, porque pudo y porque quiso”. Era edificio de estilo italiano donde, entre estatuas de Neptuno y Marte —dioses de los mares y de la guerra—, fanales de las naves enemigas vencidas en batalla, trampantojos e imágenes de sabandijas y lagartos, ubicó el mascarón de proa de la nave que comandaba en Lepanto. Para ornato de la iglesia del lugar no encontró exvoto más a propósito que un cocodrilo disecado que trajo en uno de sus viajes y que mandó endosar en una bóveda del templo, desde donde mira lloroso a beatas y turistas.

Ya había recibido este orgulloso varón un primer aviso, muriendo en 1588 en la misma Lisboa del terremoto, para que pudiéramos así colegir por dónde iban los tiros. El segundo fue el seísmo que arrambló con el techo de la Cámara del Honor de su palacio, donde un gran fresco representaba la Batalla de Lepanto, desmochando de paso las cuatro torres de las esquinas, pues el Señor tiene dura mano para castigo de la arrogancia. Actualmente en ese palacio, rodeado de cepas, barbechos y secanos, se encuentra el Museo-Archivo de la Marina.

En la encuesta que sobre los temblores y sus consecuencias dirigió nuestro rey Fernando VI a las personas de más razón de las capitales y pueblos de cierta importancia, nadie recordó a los despavoridos frailes que en aquellos aciagos momentos malvivían y oraban en nuestro convento de San Odón de La Muela. Se encontraba este cenobio en la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete, dato ignorado en aquellos tiempos por sus ocupantes. No sería muy cristiano atribuir este desconocimiento a ignorancia o desapego por parte de los monjes, sino al hecho de que dicha provincia no se creó hasta 1833.

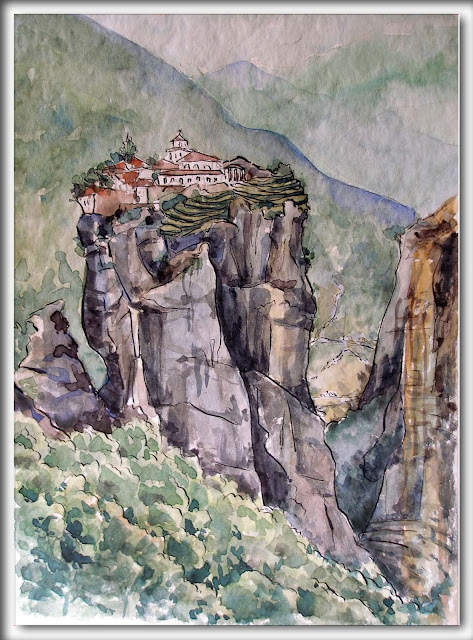

Decir que nuestro convento se encontraba en la Sierra del Segura es una forma de hablar que tal vez peque de optimismo, pues más verdad es que no era encontrado el lugar sino tras grandes esfuerzos y largas búsquedas, no pocas veces vanas e infructuosas. A menudo envuelto en nieblas y brumas, encaramado en lo alto de una formación caliza de forma cuadrada, llamada con tino La Muela de San Odón, por su forma y por el convento que la coronaba, píamente bautizado en recuerdo del santo del mismo nombre, segundo abad de Cluny y benedictino como nosotros.

Retomando nuestro relato, diremos que en el caso de este olvidado convento, si no por orgullo, por otros pecados sería, también allí se hizo sentir el temblor. Se abrieron rendijas en muros y techumbres, se desplomaron paredes en cuadras y cobertizos y se produjo un corrimiento de tierras, de las pocas que había en la cima de la Muela, que se llevó al fondo del precipicio una viña vieja que era toda la alegría de la congregación.

Aunque esa pérdida fue lo que en un primer momento más lloraron mis frailes antecesores, poco tardaron en apercibirse de la verdadera magnitud del desastre, pues otros desplomes y derrumbes habían hecho desaparecer casi totalmente un camino que, serpenteando, comunicaba el convento con el valle y que era su único acceso. Habían quedado aislados del mundo.

os primeros intentos de bajar desde el convento al valle fueron vanos, lo que en un principio llenó de zozobra y desesperanza a sus frailes. Pasados pocos pero largos días desde el terremoto, se confirmó que la situación era en verdad difícil, pero no irremediable, ni aún desesperada.

os primeros intentos de bajar desde el convento al valle fueron vanos, lo que en un principio llenó de zozobra y desesperanza a sus frailes. Pasados pocos pero largos días desde el terremoto, se confirmó que la situación era en verdad difícil, pero no irremediable, ni aún desesperada.

A lo largo de siglos el ingenio y la industria de la congregación habían ido labrando en las laderas de la Muela unas terrazas en las que, con los riscos arrancados a la montaña, se sujetaban pequeñas porciones alargadas de tierra que descendían escalonadamente por el lado de la solana. Allí depositaban el estiércol de los establos y otros desperdicios que, con el tiempo, fertilizaron la poca tierra que al principio había, creando así unos bancalillos que, abrazados a las curvas de la ladera como verdes olas, daban de lejos a la Muela una estampa que más semejaba ser Laos o Vietnam que la Sierra del Segura. En unos se retorcían los viejos olivos, rebosantes de fruto, en otros, crecían coles, habas y legumbres que abastecían y surtían las despensas del convento. En recodos soleados y protegidos de las terrazas más bajas habían medrado algunos manzanos y no faltaba tampoco el trigo ni la cebada.

Cuando el viento soplaba desde el valle llevaba hasta el convento los aromas de salvias, tomillos y romeros de los muchos que alfombraban las quebradas laderas cubiertas de pinos, entre los que se mezclaban algunas encinas en la parte inferior del cerro y a cuya sombra se escondían abundantes setas. Por la montaña ramoneaban cabras desconfiadas y gregarios muflones que, atrapados cuando se aventuraban a acercarse a las alturas, en las cocinas del cenobio se convertían en salazones y tasajos.

En noviembre, los últimos cencibeles que había dado su llorada viña, dulces y abundantes, ya habían pasado en su mayor parte a convertirse en un excelente vino que dormía en las bodegas dentro de enormes toneles y panzudas barricas. Las restantes ganchas se convertirían en momificadas pasas que, desde las alturas, alegraban la vista de los monjes, formando un agradabilísimo y dulce techo que completaba el bodegón colgante de las despensas, de la mano de perniles, morcillas, salchichones y catalanas, morcones, tasajos y cañas de lomo, con el añadido multicolor de ajos, pimientos y algún que otro melón.

Completaban la decoración de la despensa sacos de legumbres, barriles de manzanas, orzas rebosantes de escabeches y ya hueras las de embutidos, pendientes éstas últimas de recarga y renovación el próximo 11 de noviembre, día de San Martin de Tours, fecha tan esperada por los monjes como temida por los 43 gorrinos con cuyo sacrificio celebrarían la efeméride. Esto supone 2 gorrinos y un cuarto por fraile y temporada, más allá sería gula y vicio. Afortunadamente, el terremoto no afectó gravemente a las pocilgas donde gruñones, pero confiados, acababan de redondear sus formas y alcanzar sazón tan nobles animalillos del Señor.

No faltaban alacenas ni fresqueras repletas de conservas, mermeladas y encurtidos que, junto con innúmeros quesos de cabra que reposaban en sus baldas, ahuyentaban todo temor de hambruna a tan frugal congregación como la nuestra.

Siendo, como era y es, la moderación una de las virtudes que han hecho aposento en nuestra Orden, no nos entregamos a los excesos en que incurren luteranos y calvinistas. Antón Praetorius, pastor de la ciudad de Dittelsheim llegó al desvarío de poner como bandera que proclamara la supremacía de su fe el barril grande que construyó en 1592 Michael Werner de Landau por encargo de Johann Kasimi, regente del Palatinado, que podía albergar 130000 litros y que, puesto de pie, llegó a tener encima una pista de baile. En la guerra de los 30 años fue destruido y quemado. Así lo quiso el Señor.

Las anteriores referencias a las provisiones del convento así como los efluvios que emanan de sus cocinas inundando el scriptorium han despabilado mis hambres. A causa de estas circunstancias y por lo avanzado de la hora, cercana ya la Nona, el mondongo profiere feroces rugidos más propios de salvaje tigre que de piadoso fraile, lo que aconseja dejar la continuación del relato para ulterior ocasión, una vez disipados los temores del lector por si ayunos y penitencias pudieran acabar con las vidas de mis hermanos.

istas las provisiones de boca con que contaba el convento, el agua asegurada por dos aljibes, uno en la cima, que atesoraba las lluvias de la primavera y el otoño, y otro en la ladera norte, alimentado por una fuente que manaba durante todo el año, abundante leña, molino, horno y caza, es fácil entender que no era la subsistencia el origen de sus inquietudes. El futuro, más que el presente, se cernía negro sobre la congregación.

Si alguien ha tenido la curiosidad de, por el número de gorrinos, deducir el de frailes, habrá llegado a censar diecinueve. Es sabido que el monje benedictino es especie con una paupérrima tasa de reproducción y, entre los monjes de San Odón, los más ya eran talludos, muchos, venerables ancianos y sólo había tres novicios. De no producirse nuevas vocaciones, y si éstas, una vez producidas, no podían ascender a la cima de la Muela, el futuro del convento se contaba por los años de vida que Dios concediera a los más jóvenes.

El invierno fue frío. Ventiscas de nieve azotaban los muros de la parte del convento que ofrecía su rostro al valle. Las ráfagas de viento no traían ahora los reconfortantes aromas acostumbrados, sino más frío y desesperanza a unos monjes que se refugiaban en la dura rutina que la Regla de San Benito les marcaba, siguiendo con sus oraciones y labores, más ocupados que de costumbre por los trabajos de reconstrucción de cuanto el seísmo dañó. Sus gregorianos sonaban tristes pero, al menos, mostraban a los aldeanos de los valles que los monjes seguían vivos.

Un día llegó la primavera. Las brumas fueron al fin arrastradas por el viento, cómplice ahora de un sol fortalecido que, un año más, vencía al hielo y a las sombras. Donde ayer había un mundo que parecía agonizar, decrépito y temblón, apareció otro nuevo, brillante como moneda recién acuñada. Las copas de los pinos se sacudieron el gris que habían mostrado hasta ayer para lucir el verde fresco y joven de sus primeros brotes, volviendo a ser igual de hermosos que el primer pino que Dios creó. Al fondo del valle, ya sin niebla, los monjes que no habían consumido sus ojos en el scriptorium afirmaban ver las primeras flores en los almendros y, en lugar de los agoreros buitres que silenciosos habían volado en círculos sobre San Odón durante el invierno, pájaros más amigables piaban y trinaban en el monte.

Sus salmos también reflejaron ese renacer, sonando con más fuerza y alegría, invitando a los aldeanos a acudir en su ayuda. No confiando en su piedad, el prior, observando escrutador a la tropa, eligió a los tres novicios, más ágiles y dispuestos, para que intentaran descender por el escarpado sendero que permitía llegar a las últimas terrazas desde la cima de la Muela. Regresaron con dos cabras y con la noticia de que había un punto imposible de rebasar. Un despeñadero de unos ocho metros, totalmente vertical y sin agarradera alguna, se reveló insuperable. Debajo de él, una pequeña plataforma enlazaba con lo que del sendero quedó tras el terremoto. Era imposible saber si el camino, que a unos pocos metros se perdía en una revuelta, tenía salida.

Como se hace en algunos cenobios del oriente, también encaramados en riscos inaccesibles, acordaron intentar salvar el cortado que detuvo a los novicios con una especie de garita móvil que, sujeta por fuertes maromas, permitiera acceder al sendero, tanto para bajar como para subir. Las cuerdas de las campanas unidas a las que, previsores, almacenaban para reemplazarlas cuando fuere necesario, podrían servir. De cabina, no hallaron nada más a propósito que un gran tonel de vino en el que cabían dos frailes holgadamente. Se repartieron los trabajos de construir y asegurar en el sitio una estructura de madera que sujetara el invento, según la habilidad y ciencia de cada uno. De igual modo, se acordó que vaciar el tonel sería faena en la que toda la comunidad se afanaría con gran celo.

a vida seguía monótona y previsible en el cenobio. Era poco después de la amanecida y cada fraile andaba en su labor. Al silencio que recomienda la Regla de San Benito se unía el propio de lugar tan despoblado como es la ladera de la Muela de San Odón. No debe, pues, extrañarnos el pasmo del fraile al escuchar las destempladas voces que provenían de más abajo de la media luna verde donde él laboreaba arrancando las malas hierbas que competían con habas y coles. Descendiendo hasta la última de las terrazas, donde el camino se cortaba, pudo ver a tres hombres con extraña indumentaria que se hallaban en el rellano al que los monjes querían descolgar su tonel.

a vida seguía monótona y previsible en el cenobio. Era poco después de la amanecida y cada fraile andaba en su labor. Al silencio que recomienda la Regla de San Benito se unía el propio de lugar tan despoblado como es la ladera de la Muela de San Odón. No debe, pues, extrañarnos el pasmo del fraile al escuchar las destempladas voces que provenían de más abajo de la media luna verde donde él laboreaba arrancando las malas hierbas que competían con habas y coles. Descendiendo hasta la última de las terrazas, donde el camino se cortaba, pudo ver a tres hombres con extraña indumentaria que se hallaban en el rellano al que los monjes querían descolgar su tonel.

Dos de ellos vestían casaca azul oscuro, blanco el chaleco y el pantalón. El que parecía más principal completaba su atuendo con un tricornio, recogida su melena en colgante soguetilla que una cinta sujetaba con un airoso lazo. Un tercero, armado de una larga pértiga terminada en un gancho, anudaba un pañuelo de lunares a su cabeza, aunque vestía ropajes similares a los propios del lugar.

No reconociendo a qué orden pertenecían tan extraños hábitos y sin ser capaz de entender lo que tan airado gritaba el que de los tres parecía mandar, corrió hacia el convento, las sayas arremangadas, a dar aviso a Fray Gandolfo, a la sazón, prior del convento. —¡Abajo hay gente!, ¡abajo hay gente!, —gritaba el monje, mientras, exhausto, agitando los brazos sobre su calva, tonsura según él, intentaba conducir a los escasos hermanos que le seguían hacia el lugar de la aparición.

Fray Gandolfo se abrió lugar a empujones entre los monjes arremolinados al borde de la barranca, y no quiso Dios que se produjera una desgracia, pues no había gran cosa a la que agarrarse, sino a otro fraile, en el caso de que alguno de ellos hubiera perdido pie. Mandó silencio fray Gandolfo, gritando después a los visitantes:

—¡Alabado sea Dios, que a buena hora os envía! ¿Quiénes sois? ¿Qué nuevas traéis?

—¡Alabado sea Dios, que a buena hora os envía! ¿Quiénes sois? ¿Qué nuevas traéis?

Aunque no fue capaz de entender la respuesta, la voz cazallera y el tono con el que rugía el de azul y blanco no podía borrar cierto dulce deje en el idioma de su breve parlamento.

—¡A ver, el lenguas! —dijo fray Gandolfo refiriéndose a Gumersindo, fraile traductor en el scriptorium.

—No hace falta el lenguas, —intervino fray Romualdo de Sanlúcar. Por lo que veo, escucho y recuerdo, el que habla es un marino de Cádiz que dice: —“Esha un cabo, pisha!

—Traduce, traduce, —inquirió ansioso el prior, dejando para más tarde las averiguaciones sobre los hasta ahora ignorados conocimientos lingüísticos de fray Romualdo.

—Dice que el reverendísimo padre bien podría lanzarle una cuerda, si no le sirve de molestia, para poder subir, —tradujo el de Sanlúcar.

Ante lo bien fundado de tan respetuosísima petición, ordenó fray Gandolfo que así se hiciera. Lanzaron una de las maromas que en el lugar ya tenían dispuestas para descolgar el tonel y contemplaron asombrados cómo, en menos que se dice, por ella ascendieron los tres, asiéndose con pies y manos como arañas en su hilo.

—Se presenta el alférez de fragata Rigoberto de Barbate, jefe del destacamento de la Real Armada en Segura de la Sierra, quien se pone a vuestra disposición para socorreros en cuanto os fuera menester.

—Hasta hace poco no permitía nuestro Señor a los navíos bogar por el río Madera, ni aún por el Segura. ¿Cuándo ha cambiado de parecer? —dijo torciendo el gesto fray Gandolfo, ante lo que consideraba impostura y falta de respeto a su edad y condición de prior.

—Eso que veis volar en los cielos no son gaviotas, sino buitres y quebrantahuesos, —añadió.

—Eso que veis volar en los cielos no son gaviotas, sino buitres y quebrantahuesos, —añadió.

—Aunque para Él nada es imposible, no hemos llegado navegando por arroyos y acequias, sino a lomos de mula por vegas, olivares y caminos de sirga, o andando por barrancos y cerros inhóspitos como éste, —contestó el marino.

—A causa de vuestro apartamiento, —añadió el alférez— seguramente ignoráis que, desde 1748, vivís en la provincia marítima de Segura de la Sierra y que vuestros bosques están bajo la jurisdicción de la Armada Real. Estamos aquí para cortar y, por el Guadalquivir, llevar madera hasta Sevilla para construir su Fábrica de Tabaco y a Cádiz y a Cartagena para armar buques, de los que tanta necesidad tiene el reino.

—A causa de vuestro apartamiento, —añadió el alférez— seguramente ignoráis que, desde 1748, vivís en la provincia marítima de Segura de la Sierra y que vuestros bosques están bajo la jurisdicción de la Armada Real. Estamos aquí para cortar y, por el Guadalquivir, llevar madera hasta Sevilla para construir su Fábrica de Tabaco y a Cádiz y a Cartagena para armar buques, de los que tanta necesidad tiene el reino.

—Nuestro benévolo monarca, no obstante —siguió exponiendo—, permite a los habitantes del lugar, tomar la leña y madera que les sea necesaria. Nuestros zapadores y carpinteros harán lo posible por reparar el camino que os comunicaba con el valle. Ahora, dadnos de comer y beber si no queréis vernos desfallecer en vuestra santa casa.

partir de ese reencuentro con el mundo, una época de inusual actividad vino a ocupar el lugar de la rutina que, hasta entonces, había gobernado la vida en el cenobio. Los zapadores y carpinteros de ribera, que con los marinos venían, consiguieron restaurar antes de la canícula los quebrantos causados por el terremoto en el sendero de acceso al convento.

partir de ese reencuentro con el mundo, una época de inusual actividad vino a ocupar el lugar de la rutina que, hasta entonces, había gobernado la vida en el cenobio. Los zapadores y carpinteros de ribera, que con los marinos venían, consiguieron restaurar antes de la canícula los quebrantos causados por el terremoto en el sendero de acceso al convento.

El tonel, aún rezumante de oloroso vino tinto que, empeñados, llegaron a descolgar, hubo de ser desechado al punto, pues los usuarios, aturdidos por sus efluvios y vapores, emergían de él algo achispados, mermados el equilibrio y la razón, síntomas que podían dar lugar a habladurías y que eran poco aconsejables para quienes pretendieran descender por tan resbaladizo despeñadero.

Partiendo desde más atrás de la repisa, para que así menos empinado fuese el ascenso, construyeron una escalinata de madera que salvaba la pendiente hasta la primera de las terrazas. Duchos como los carpinteros de Cádiz estaban en curvar, con maña y fuego, los troncos para las naves, poca dificultad tuvieron en adaptar los pinos de la Armada, hasta ahora nuestros, a las irregularidades de la pared. Para más seguridad, instalaron lo que más parecía barandilla para la borda de un barco que pasamanos de escalera. No siendo en la Sierra del Segura muy habituales las balaustradas para encaramarse a los cerros, no había modelo mejor que, al comparar, la afeara.

Lo cierto es que cumplió su papel a la perfección. Personas y cosas pudieron, al fin, subir y bajar por ella y, tras las iniciales dudas y temores, pronto todos nos acostumbramos a verla y atravesarla. Visitantes, peregrinos y devotos vecinos de los valles cercanos volvieron a acudir a San Odón y, con ellos, sus donativos, exvotos, ofrendas y mercaderías.

Por aquellos tiempos fue cuando algún lugareño, menos instruido que necio, partiendo de sus pocas y mal digeridas lecciones y tras arduos rastreos y pesquisas, concluyó que San Odón, y no un Odón cualquiera, sino nuestro San Odón de la Muela, como para él de manera tan clara como el día revelaban ambas palabras, debía de ser el patrón de los odontólogos. Sus estériles lecturas le abocaron a este error y su estulticia a difundirlo, destronando así a Santa Apolonia, quien con más mérito es patrona titular de los sacamuelas, pues en Alejandría fue su piñata quebrada atrozmente en cruel martirio en tiempos del emperador Filipo. Es sabido que leer es menester no sólo inútil, sino nocivo para el común, pues no pocas veces empuja a los hombres a la hoguera y a las mujeres a la casa llana, según nos dejó dicho Alonso Quijano.

Viendo que quienes estaban aquejados de tan horribles dolores como los que muelas y colmillos proporcionan, abundantes acudían al convento con exvotos, donativos y ofrendas para el santo, no pusieron los frailes mucho énfasis y ardor en desmentir la especie, pues en un monasterio siempre hay grietas que tapar, techos que cubrir y monjes que sustentar.

Era frecuente que los dolientes acarrearan como exvoto, tallado en madera, hueso, marfil, plata o incluso oro, según los posibles de cada cual, una copia de lo que les dolía, en unas ocasiones de su tamaño y forma naturales y en otras de descomunal talla y fiero aspecto. Quienes no poseían maña para tallarlo ni dineros para pagar a quien por ellos lo hiciera, recurrían a lo que más a mano encontraban, no pocas veces entre las osamentas de animales halladas en el bosque o entre las ascuas dejadas por los cazadores donde habían chusmarrado sus piezas. No es de extrañar que dientes de oso, lobo, y hasta algún retorcido colmillo de jabalí, llegara hasta la capilla del santo, acarreado por la fe de algún dolorido creyente.

Los exvotos que los fieles ofrecían al santo, confiando en que con ellos quedarían sus dolores al abandonar el templo, eran incrustados o pegados por los oferentes desde el suelo hasta el techo, siguiendo la agradable y puntiaguda forma del arco ojival que daba entrada a la capilla. Una vez llena de dientes la ruta, se hizo igual en una segunda fila, después en una tercera y hoy ya son difíciles de contar las capas que cubren la boca y el paladar de la capilla, moviendo el conjunto más al pánico que a la piedad. El pavor se ve incrementado por la escasa iluminación que aportan unos cirios ubicados a ambos lados de esa especie de enorme mandíbula gótica en que se ha convertido la entrada al oratorio de San Odón de la Muela, ahora conocido como “La capilla del tiburón”.

urante muchos años los troncos siguieron navegando hasta Sevilla y Cádiz por el río Guadalquivir, tras su botadura en el Guadalimar o en el Madera. Los pinos que hasta Cartagena viajaban, iniciando su singladura en el río Segura, más mulas que truchas vieron en su camino, pues lo menguado del caudal en no pocos tramos del recorrido dificultaba su transporte por el muelle sendero de las aguas. Arrastrados por ribazos y torrenteras, mojados ahora por los sudores de hombres, mulas y bueyes, hacían dura y larga travesía hasta los arsenales de Cartagena.

urante muchos años los troncos siguieron navegando hasta Sevilla y Cádiz por el río Guadalquivir, tras su botadura en el Guadalimar o en el Madera. Los pinos que hasta Cartagena viajaban, iniciando su singladura en el río Segura, más mulas que truchas vieron en su camino, pues lo menguado del caudal en no pocos tramos del recorrido dificultaba su transporte por el muelle sendero de las aguas. Arrastrados por ribazos y torrenteras, mojados ahora por los sudores de hombres, mulas y bueyes, hacían dura y larga travesía hasta los arsenales de Cartagena.

Si por esos caminos de tierra y agua marchaban los pinos, otras eran las cosas que venían de vuelta. Entre ellas, las noticias, el tabaco y la discordia. Si las nuevas no solían ser buenas, menos lo era la compaña. Marinos y gancheros, además de vinos y salazones, acarreaban fardos de hojas de tabaco al regreso de sus expediciones. Espoleados por la curiosidad hacia lo nuevo que, junto con el oro, las faldas y el vino, son los principales encargados de hacer las levas con que poblar los infiernos, raro era el villano que no bufaba hediondos vapores por narices y boca, sumiéndose a sí mismo y a quienes le rodeaban en broncas toses y arcadas. Sin duda fue el mismo Lucifer quien puso en el paraíso americano tal manzana para castigar nuestra comparecencia sin haber sido allí invitados, pues lo que aplicado a la fuerza hubiera supuesto inquisitorial tormento, trocóse en placer al ser sometidos a ello de grado, no sin arduo y largo entrenamiento de los pulmones habituados a los puros aires de la sierra.

No pocos frailes sucumbieron a semejante desatino. Si al principio fueron escasos los que a escondidas, tosiendo entre estos sahumerios, afianzaban tan insana costumbre, cada día fueron más los que no se recataban de atufar las estancias a la vista de los demás hermanos. Incluso al scriptorium y a las cocinas llegó tal vicio. Menguada la visión por las brumas que los envolvían, copistas e iluminadores a duras penas acertaban a mojar sus plumas de ave en las tintas, escribiendo no pocas veces sobre la madera de sus inclinados escritorios, fuera de pergaminos y vitelas, con gran menoscabo de la hechura de los textos, hasta ahora famosos por su perfección y aseo.

Hubo un monje, gran iluminador, conocido como fray Jacobo “el peregrino”, quien, cuando ceñudo arrimaba sus ojos a una hermosa letra H con que se iniciaba un capítulo, ocupadas sus manos en guardar la cajita con el polvo de tabaco que en su nariz acababa de introducir, fue atacado por un repentino y violento estornudo. No pudiendo sujetar su cabeza, embistió con gran estrépito el pupitre, incrustando en su despejada testuz un berberecho de los utilizados para albergar tintas y colores. Si son las lapas quienes fama tienen de agarrarse bien a su sitio, no anduvo a la zaga el berberecho clavado en la calva de fray Jacobo. Dios y ayuda fueron menester para separar a Fray Jacobo del berberecho, o a la inversa, que de todas las maneras se intentó. Cuando, por fin, pudimos hacerles tomar distintos caminos, quedóle marcada su impronta justo en la mitad de la frente, perfilada por la tinta que por la piel cortada se había infiltrado. Cicatrizada la herida, quedó claro que la silueta tatuada de una pequeña vieira sería divisa que le acompañaría para siempre, acarreándole piadoso apodo.

Dividida como estaba la congregación acerca de estas fumatas que, en la opinión de algunos, reservadas para anuncio de nuevos papas debieran quedar, necesario se hizo someter a capítulo la decisión sobre si tal costumbre sería en lo sucesivo tolerada o proscrita. El día de la votación, los detractores de los humos vieron el caso perdido nada más iniciadas las deliberaciones, que se presumían acaloradas, al contemplar que de la capucha que casi ocultaba el rostro del prior Gandolfo asomaba un descomunal veguero de Vuelta Abajo cuya roja ascua refulgía en la penumbra de la sala capitular, ya conquistada por el humo.

Siendo la obediencia voto asumido por todos los hermanos, no quedó a los enemigos del tabaco más recurso que entregarse a la murmuración y al rencor, profiriendo en baja voz maldiciones que auguraban que un día, tal vez lejano, pero inevitable, como justo castigo por sus vicios, así como Adán y Eva lo fueron del Paraíso, serían los fumadores arrojados de todo lugar cubierto y temblarían a las puertas del convento, a la intemperie, soportando las heladas, los chubascos y el desprecio de sus hermanos, calentados sólo por las ascuas de sus pipas y cigarros.

En las paredes de las letrinas y por los rincones más recoletos del convento, incluso en los márgenes de algunos códices, aparecerían palabras en contra del prior. Como el rumor y la maldad encuentran cómodo aposento entre quienes, encerrados, tienen pocas novedades de que hablar, prosperó la infamia de rebautizar para la posteridad a fray Gandolfo, natural de Bilbao, nuestro querido y longevo prior, con el alias de “el golfo de Vizcaya”, nombre más apropiado para figurar en portulanos o cartas marítimas que en el piadoso nomenclátor de los priores de San Odón.

alos comienzos tuvo el día, aunque era fecha esperada por los monjes de San Odón con tanta alegría como impaciencia. El 10 de agosto de 1759, día de san Lorenzo, sería celebrado, como en recuerdo del santo era costumbre hacer cada año en el cenobio, asando en la parrilla un par de cabras, si éstas se dejaban atrapar.

alos comienzos tuvo el día, aunque era fecha esperada por los monjes de San Odón con tanta alegría como impaciencia. El 10 de agosto de 1759, día de san Lorenzo, sería celebrado, como en recuerdo del santo era costumbre hacer cada año en el cenobio, asando en la parrilla un par de cabras, si éstas se dejaban atrapar.

No siendo muy propio de un pacífico fraile el andar por los cerros con arcabuz, los “doce apóstoles” en bandolera y pegando tiros, solían los hermanos colocar cepos y trampas en el caracoleante camino que ascendía hasta el convento, aprovechando que la curiosidad suele acercar a hombres y bestias a su perdición. Desde la instalación de la escalera, eran sus cercanías lugar muy visitado por muflones, cabras y venados, en especial con las últimas luces de la tarde, fisgoneando con natural recelo tan extraña estructura, disipados los iniciales temores por su tranquilizador olor a pino.

Cuando los frailes tramperos bajaron al alba a ver si el ramoneo crepuscular había llevado a algún animal a caer en alguno de los cepos, encontraron que la suerte había sido diversa. Si bien descubrieron con regocijo que dos hermosas cabras habían quedado atrapadas, una en un cepo, otra en un lazo, asegurando así el festín de la congregación, menos gozo y entusiasmo les produjo ver que, o era nueva costumbre de estos locos tiempos que cabras y ciervos vistieran hábitos, o aquello que tras unas matas bullía con más desesperación que vigor, menguadas las fuerzas por una eterna noche de pelea con el cepo, no era cabra, sino hermano en la fe.

No es menester recrearse en reproducir las atroces e impías palabras con que el fraile atrapado mostraba su dolor y su disgusto, no exento de rencor, pues una larga noche de batalla en la penumbra contra un cepo parece ser que es trance que reaviva el recuerdo de vocablos que el recato y la piedad propios de un religioso suelen mantener en una conveniente reserva. Profería con voz ronca blasfemias y poco cristianas menciones a los más remotos ancestros de quienes habían colocado las trampas, al prior Gandolfo, a San Lorenzo y hasta al mismo Papa de Roma, santos varones que poco o nada tenían que ver con su poca fortuna al elegir ocasión para, sin anunciarse, visitar nuestro convento en horas en que uno no ve dónde pone el pie. El Señor le perdone por su mala lengua.

Liberadas de las ataduras que las retenían, fueron, no sin trabajo y oposición, subidas las tres piezas al convento. Dos fueron conducidas a las cocinas, la tercera, rezongante y no menos hostil que las otras, a la enfermería. La resignación de las cabras debería servir de ejemplo al hermano atrapado, pues no pocas veces las bestias nos dan lección de buenas maneras y nos muestran la humildad y mansedumbre con que la adversidad debiera ser enfrentada. Era el fraile visitante gente de dura cerviz, además de carente de sentido del humor, mostrándose incapaz de digerir las risas de los frailes al conocer que se llamaba fray Caprasio, nombre que recibió al tomar los hábitos, en recuerdo de quien, junto a San Honorato, se retiró a la isla de Lèrins, en la Provenza francesa, a vivir su fe en soledad.

Tal y como los primeros cristianos celebraban el ágape para estrechar lazos entre los miembros de la comunidad, así se festejaban el día de San Lorenzo y otras efemérides en la nuestra. Cosa probada es que la unión de las almas en no pocas ocasiones se inicia en los estómagos, alrededor de viandas y manjares. Que, vacías las jarras y las fuentes, los compartidos yantares y libaciones dejan un poso de cohesión y de concordia, adormeciendo tanto los cuerpos como los rencores y rencillas que la vida en comunidad ocasiona en nuestras débiles naturalezas. Sabiamente se establece tal práctica incluso en las más estrictas reglas monásticas que, si bien mantienen silentes y apartados entre sí a sus miembros para el trabajo y el descanso, los juntan para comer y para orar. Baste recordar que nuestra Santa Iglesia instituyó el reunirse para comer y beber en comunión como uno de sus sacramentos.

Falta andaba nuestra congregación de esta unidad y concordia. Si bien la disputa sobre los humos no fue el origen, sin duda acrecentó las desavenencias y la desunión. La avanzada edad del hermano Gandolfo, cuya mala salud hacía prever que pronto sería necesario elegir nuevo prior, no hizo más que acentuar la división entre los frailes de San Odón. Lo que en principio no fue otra cosa que pequeñas diferencias, matices y opiniones dispares acerca de los más nimios aspectos de la vida en el convento, pues lo sustancial establecido quedaba en nuestras constituciones, acordes con la Regla de san Benito, terminó derivando en irreconciliables posturas para resolver los graves problemas que, a veces, la mera necesidad de diferenciarse del contrario, habían ido creando. Así ambos bandos hacían peregrinas promesas, no pocas veces irrealizables, que mejorarían la vida y la economía del convento de contar con la confianza de los frailes cuando éstos fueran llamados a capítulo para elegir nuevo prior.

Las facciones aspirantes a suceder a fray Gandolfo en el priorato estaban encabezadas por los hermanos Casiano y Nicasio. Si bien la modestia es virtud que en mejores tiempos que los actuales había impulsado a la congregación a elevar a la dignidad de prior a quien a otro sucedía, claro estaba que no iba a ser así en esa ocasión, pues no eran la humildad ni la modestia cualidades que adornaran a ninguno de los dos aspirantes.

Como dicha elección estaba en manos de quienes, por el momento, no se habían decantado por ninguno de los pretendientes al cargo, pues los que ya habían tomado partido por Nicasio o por Casiano eran refractarios a toda posibilidad de crítica a su elegido, eran los indecisos asediados en todo momento con las promesas cercanas al desvarío con que ambos candidatos o sus secuaces les regalaban los oídos una vez calientes los ánimos y las lenguas. Así, al más iletrado de los hermanos se le prometía el cargo de bibliotecario, o se aseguraba a los que hacían las más duras labores en sembrados y huertas que legos vendrían de fuera del convento a doblar sus espaldas en los bancales, sin explicar de dónde saldrían los dineros con que pagarles. Como, una vez elegido el prior del convento, pocas explicaciones y responsabilidades se le podrían exigir por su forma de gobernarlo, nada ponía tasa a sus promesas.

Pero todo eso quedó en el aire cuando éste se pobló de aromas de cabra asada. El olor del ajo, el romero y el laurel fueron invadiendo todos los espacios del cenobio. No hizo falta campana para llamar a sus frailes al refectorio y cuando ésta sonó ya casi todos ellos estaban sentados en sus sitios relamiéndose, cuchillo en mano. A duras penas fueron capaces de esperar a que, renqueante, fray Gandolfo llegara a su lugar, bendijera los alimentos y tomara trabajosamente asiento. Ayudados por el pan recién horneado y las jarras de vino de las bodegas del convento, fueron dando cuenta del festín, en el que no faltaron olivas ni lechugas, pepinos y tomates de la huerta, aderezados con la sal de Pinilla y el buen aceite de las almazaras de Bienservida. Siendo agosto no faltaron frutas frescas para el postre y siendo fiesta tampoco faltó el aguardiente de hierbas elaborado en el convento, que para fines medicinales se reservaba los días de diario.

Los salmos que alegres cantaron al final de la comida, fueron dando paso a otros sones y cánticos profanos que de visitantes y lugareños habían retenido en la memoria. Acompañados con palmas más fuertes y numerosas según iba bajando el nivel de las frascas de orujo, al principio sólo los tres novicios, luego todos los que aún podían mantenerse en pie, fueron abandonando sus asientos para, arremangados los hábitos, saltar y bailar en el pasillo que quedaba entre las dos filas de bancos en que se sentaban los monjes, a la izquierda los de Nicasio, a la derecha los de Casiano.

Desde la mesa que elevada presidía el refectorio, fray Gandolfo, con los ojos semicerrados, condescendiente asistía a la escena, si bien no muy edificante, tampoco merecedora de veda por tan inocentes desahogos y esparcimientos que rompían la habitual austeridad de la vida cenobial.

Una especie de inhumano ronquido que emitió fray Gandolfo, las cejas huyendo hacia lo más alto de la frente, los ojos fuera de las órbitas, mientras su faz adoptaba un color más y más rojo, hizo que quienes le acompañaban a la mesa se levantaran violentamente haciendo caer alguna de las sillas al suelo con gran estrépito. Cánticos y palmas fueron reemplazados por un expectante y sepulcral silencio, todos en suspenso mirando al prior. Por fin la cabeza de Fray Gandolfo se desplomó sobre la mesa del refectorio quedando extendido su brazo. En su mano, que iba a llevar una oliva de premonitorio color negro a la boca, quedó enhiesto el dedo del centro, la palma hacia arriba y recogidos los demás. Todos los ojos siguieron el recorrido de la oliva que, botando, fue a detenerse a los pies de Fray Nicasio, a quien también señalaba el dedo extendido.

Siendo menos piadosa otra posible interpretación del enhiesto dedo, aunque luego todos afirmaban que era el índice, fue casi unánime el entendimiento de que éste apuntaba a su sucesor. Resultó un trámite el capítulo en el que se eligió prior, no siendo necesaria votación, sino que, aclamado, fue Nicasio confirmado como sucesor de fray Gandolfo.

Parece ser que esa forma de elegir sucesor fue manera que cuajó, siendo en el futuro adoptada por otras congregaciones, tanto religiosas como laicas.

|

l día siguiente de que el prior pasara a mejor vida, si cabe, la mermada y dolida comunidad celebró sus honras y exequias, ceremonias ya presididas por el prior Nicasio, dando a Gandolfo cristiana sepultura con tanta tristeza como devoción. En otros cenobios, con más posibles que el nuestro, se suele disponer de un pudridero en la cripta de la iglesia, lugar en el que permanecen los cadáveres hasta que de ellos no queda más que la canina. Es entonces ésta piadosamente confinada en un sarcófago o, al menos, dispuesta para formar pared con los huesos de otros monjes que allí reposan desde hace siglos.

l día siguiente de que el prior pasara a mejor vida, si cabe, la mermada y dolida comunidad celebró sus honras y exequias, ceremonias ya presididas por el prior Nicasio, dando a Gandolfo cristiana sepultura con tanta tristeza como devoción. En otros cenobios, con más posibles que el nuestro, se suele disponer de un pudridero en la cripta de la iglesia, lugar en el que permanecen los cadáveres hasta que de ellos no queda más que la canina. Es entonces ésta piadosamente confinada en un sarcófago o, al menos, dispuesta para formar pared con los huesos de otros monjes que allí reposan desde hace siglos.

Careciendo de cripta nuestra pequeña iglesia, para dar tierra a los difuntos había que apurar los escasos lugares del camposanto donde la pala podía ser hundida, pues más riscos que blanduras hay en la cima de la Muela. Así pues, los tres novicios ayudaron a fray Genaro, encargado de la huerta, a cavar la fosa donde reposarían los restos de nuestro prior. En este enterramiento, dada la profundidad a la que se llegó, correspondió a Fray Gandolfo compañía romana. Si hubiera sido enterrado más superficialmente con visigodos habría caído. Un poco más arriba, acompañado de sarracenos hubiera esperado el Juicio Final.

En una ocasión, según era memoria en el convento, animados por la poca dureza de la tierra en el lugar elegido, alcanzaron al excavar la fosa mayores honduras de lo que era costumbre, teniendo que volver a rellenar parte del hoyo para no dejar al finado en compañía de lo que quedaba del antiguo dueño de unos brazos que, cuando vivos, a sus rodillas llegarían y de un calavero ceñudo y malcarado de enormes quijadas que espanto daba, amoldada sin duda su forma y hechura al mal genio y carácter que su usuario debió de tener cuando perseguía mamuts por estos valles. Al parecer, fue unánime la decisión de no volver a sepultar en sagrado aquel adefesio.

Siendo de tan fácil defensa el encumbrado paraje donde el convento se asienta, pareciera haber sido lugar habitado desde el mismo momento de la creación. Con las mismas piedras con las que unos alzaron parapeto o muralla, otros edificaron torre y los siguientes castillo. Dispuestas de otra forma seguramente fueron mezquita antes que claustro e iglesia, figura que ahora muestran. ¡Quién sabe qué disposición y uso tendrán en el incierto futuro que les aguarda!

Mientras silenciosos presenciaban la excavación los frailes del convento, Fray Adán, el más anciano de ellos, según él de casi la misma edad que sus muros, les recordaba con temblorosa voz cómo la elevación a prior del finado Gandolfo en 1746 había coincidido con el inicio del reinado de Fernando, el sexto de ese nombre, pues en un mismo día se produjo el fallecimiento del anterior prior de San Odón, fray Cirilo, y el del quinto Felipe que nos había gobernado, si es que tal palabra merece ser aquí empleada. Incluso decía fray Adán que no era ésa la ocasión primera en que el rey de las Españas y el prior de San Odón tenían pedida la vez en los cielos para un mismo día.

Ilustrábales también el vetusto fraile acerca de cómo a lo largo de muchos años el rey Felipe se solía sumir en intermitentes y largas demencias, retirado en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, que él mismo mandó edificar para aliviar una depresión que ni la caza, tan de su gusto, ni Farinelli, acarreado por Isabel Farnesio, lograban mitigar.

En la Muela unos monjes vivían el momento transidos de piadosa tristeza y resignación, otros inundados de triste y resignada piedad, aún ignorantes de que en el castillo de Villaviciosa de Odón, con gran alivio para la corte, a la misma hora que fray Gandolfo, había fallecido el rey Fernando, nuestro señor en la tierra.

Aunque alejados del mundo, las noticias, antes o después, al convento llegaban. Las malas portadas por piernas más ágiles que las buenas, llevando a los frailes a pensar que, dada la escasez de las últimas, de producirse, con seguridad se negaban, perezosas, a ascender el largo y trabajoso sendero hasta San Odón.

Por ello, si bien el óbito regio no les era aún conocido, los monjes de San Odón de la Muela ya eran sabedores del mal estado de la salud de nuestro rey. Desde que murió su amada esposa, la reina Bárbara de Braganza, la melancolía se había adueñado de su real espíritu, cosa no rara en su estirpe, no resultando excepcional en la familia el padecer tristezas, manías y desvaríos. En el caso de Fernando, claro era que en su coronada testa se hallaba el fomento del mal que le aquejaba, que algunos atribuían a genialidad mientras que otros lo achacaban al espesamiento de los humores atrabiliares, no siendo estos medidos asertos otra cosa que sutiles equilibrios y cautelas verbales de quienes debían redactar los informes sobre la evolución de su estado mental. De no tratarse del rey, teniendo cierto interés los médicos de la corte que cuidaban de la cabeza de Fernando en mantener la suya propia sobre los hombros, y vistos los síntomas, cualquiera hubiera dicho que estaba loco.

Había, pues, trascendido por el reino la real manía de dar apresuradas caminatas en las que, como burro de noria, a veces durante veinte horas sin descanso, recorría Fernando las estancias de palacio, rodeando apresurado una y otra vez mesas, sillones y columnas, seguido en fila de a uno por los agotados miembros de la corte, como hacen las orugas de nuestros pinos. Nadie se atrevía ni a quitarle la razón ni a dársela cuando manifestaba que su muerte estaba próxima o que algún infortunio le iba a ocurrir de forma inminente, arrebatada por el morbo patológico su antigua dulzura de carácter. Una alimentación singularmente caprichosa e insana unida a lo que de sus locuras se sabía, no podían llevarle a buen puerto.

Y tales fueron los designios de Dios, nuestro Señor, que fue servido de llamar a su compañía al rey y al prior en la nefasta fecha del 10 de agosto de 1759, día de San Lorenzo. Ambos abandonaron a un Odón en la tierra al partir hacia los cielos, Gandolfo al de La Muela, al de Villaviciosa el Rey Fernando, pues la de la guadaña a todos hace iguales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario